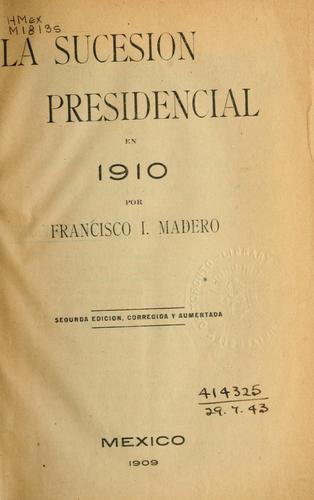

FRANCISCO I. MADERO

« Un livre suffit à montrer que

le colosse [Porfirio Díaz] avait des pieds d’argile, La succession présidentielle, écrit par le rejeton idéaliste d’une

grande famille du Coahuila, Francisco I. Madero. Le gouvernement commit une

erreur en le laissant paraître, car il admettait la possibilité de la

révolution et même de sa victoire. Pire, il menaçait César de la révolution ou

cas où il truquerait les élections. » (Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940,

Paris, Tallandier, 1973, p. 31)

« Le

livre de Madero, La succession

présidentielle [1908], était lu partout : tel administrateur de hacienda de Valparaíso (Zacatecas)

réunissait le soir ses travailleurs pour leur en faire la lecture à haute voix

et Madero parcourait le pays, fondant partout des clubs qui avaient pour mot

d’ordre : suffrage respecté, pas de

réélection ! Madero en appelait aux citoyens pour qu’ils

fassent respecter leurs libertés et tel fut le point de départ de la

révolution, qui ne fut le fait ni du désespoir ni de la misère ».

La succession présidentielle en 1910 (1908)

Francisco I. Madero (président du Mexique entre 1911 et 1913)

« En septembre 1911 Madero avait

signé un accord pacificateur, donnant satisfaction aux tribus Yaquis. Zapata se

soulève en novembre 1911, Orozco en mars 1912 et les deux hommes ont des

motivations agraires profondes et incontestables. Les deux sont poussés à la

rébellion par des agitateurs de toutes les tendances : vazquistes qui

dénoncent la trahison de Madero, porfiristes qui ont intérêt à barrer la route

à une révolution politique qui va plus loin qu’il ne semble,

anarcho-syndicalistes qui donnent à Zapata sa devise « Terre et

liberté » et qui dès 1910 dénonçaient la révolution comme « le moyen

criminel dont se sert un groupe d’ambitieux pour prendre le pouvoir »,

catholiques qui lisent le prose enflammée de Sánchez Santos dans El País. Partout la presse, en toute

liberté, traite Madero de fou dangereux et irresponsable entouré de brigands.

Or, les zapatistes et les orozquistes

avaient des motifs sérieux de mécontentement : le licenciement sans

indemnité de révolutionnaires était si peu politique qu’ils les laissait sous

la menace agissante des porfiristes en place et Zapata faillit bel et bien tomber

sous les balles du général Blanquet, un des futurs responsables de la mort de

Madero. Surtout la réforme agraire dont ils avaient, entre les lignes, lu la

promesse dans le plan de Sain Luis, se faisait attendre. L’article 3 prévoyait

la restitution aux villages des terres dont ils avaient été injustement

dépouillés. Mais si Madero comptait rendre cette justice et fomenter

progressivement la petite propriété, il

n’avait pas l’intention de distribuer des terres au prolétariat en divisant les

haciendas […] sans indemnité. » (Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 1973, p.44)

TEXTES DE RICARDO FLORES MAGÓN

Extraits du recueil Propos d'un agitateur, Paris, Libertalia, 2008 (traduction de Michel Velazquez) :

Zapata et

Villa

La rupture qui s’est produite entre Ville et

Carranza, malgré les accords de Torreón, donne lieu à toutes sortes de rumeurs.

L’une d’elles laisse entendre que Villa va s’allier avec le révolutionnaire du

Sud, Emiliano Zapata, pour récupérer la révolution à son seul profit.

Il

y a de l’absurdité dans ce ragot. Nous connaissons tous la sincérité

révolutionnaire d’Emiliano Zapata. Il pratique l’expropriation pour le bénéfice

de tous, tandis que Villa est un chien de la bourgeoisie, prêt à fusiller tout

prolétaire surpris à prendre un bout de pain pour atténuer sa faim. Zapata sait

que l’occupation des terres par les travailleurs, qui entendent la cultiver

sans maîtres, est la seule base possible de la liberté des prolétaires. En

accord avec ses idées, il ne s’oppose pas à ce que les habitants des régions

contrôlées par ses forces s’emparent de la terre et la travaillent, alors que

dans la zone contrôlée par Villa, les peones

n’ont même pas assez de terre pour recouvrir leurs morts.

Évoquer

une union de Villa et Zapata est absurde(*). Villa est un bandit qui protège les

intérêts de la bourgeoisie. Zapata est un révolutionnaire sincère et intègre

qui arrache la richesse des mains de la bourgeoisie pour la rendre à ses

producteurs, les pauvres.

R. Flores Magón, Regeneración, 11 juillet 1914.

(*) Malgré la différence fondamentale entre les deux hommes que

souligne ici Flores Magón, cette union aura bien lieu, pour des raisons

tactiques. Après l’exécution de Zapata en 1919, Villa continuera la lutte jusqu’en

1920, date à laquelle s’étant vu doté d’une hacienda,

il se soumettra au pouvoir. Il sera assassiné en juillet 1923. [Note de l’éditeur.]

Villa et Zapata au Palais National (1914)

Le mendiant

et le voleur

Sur

l’avenue élégante, hommes et femmes se promènent, parfumés, chics et

provocants. Collé au mur, la main tendue, un mendiant quémande d’une voix

tremblante et servile : « Une aumône, pour l’amour de

Dieu ! »

De

temps à autre, une pièce tombe dans la main du mendigot qui s’empresse de

l’enfouir dans sa poche tout en se confondant en louanges et en remerciement

avilissants. Un voleur passant par là ne peut s’empêcher de lui lancer un

regard plein de mépris. Le mendiant s’indigne - la déchéance a ses pudeurs – et

grogne, d’un ton irrité :

« Tu

n’as pas honte, gredin, de regarder en face un honnête homme comme moi ?

Je respecte la loi. Je ne commets pas le délit de mettre la main dans la poche

d’autrui, moi. Ma démarche est sereine, comme tout bon citoyen qui n’a pas coutume

de se faufiler, sur la pointe des pieds, dans les maisons des autres à la

faveur de la nuit. Je n’ai ni à me cacher, ni à fuir le regard du gendarme. Le

nanti se montre bienveillant à mon égard et quand il jette une pièce dans ma

sébile, il me tapote l’épaule en murmurant : '' Brave homme !

'' »

Le voleur, ajustant son

chapeau, grimace de dégoût, lance un regard alentour et réplique au

mendiant :

« N’espère pas me faire

rougir, vil mendiant ! Toi, honnête ? L’honnêteté ne vit pas à

genoux, prête à ronger l’os qu’on daigne lui jeter. Elle est fière par

excellence. Je ne sais si je suis honnête ou non, mais je dois t’avouer qu’il

m’est insupportable de supplier les riches de m’accorder, au nom de Dieu, les

miettes de tout ce qu’ils nous ont volé. Je viole la loi ? C’est vrai,

mais elle n’a rien à voir avec la justice. En violant les lois promulguées par

la bourgeoisie, je ne fais que rétablir la justice bafouée par les riches, qui

volent les autres au nom de la loi. Si je m’empare d’une partie de ce qu’ils

ont pris aux déshérités, je n’accomplis par là qu’un acte de justice. Si le

riche te tapote l’épaule, c’est que ton abjecte bassesse et ta servilité lui

garantissent la pleine jouissance de ce qu’il a volé, à toi, à moi, à tous les

pauvres du monde. Les riches souhaitent ardemment que tous les déshérités aient

l’âme d’un mendiant. Si tu étais vraiment un homme, tu mordrais la main qui te

tend un quignon de pain. Je te méprise. »

Le voleur crache et se perd

dans la foule. Le mendiant lève les yeux au ciel et gémit : « Une

aumône, pour l’amour de Dieu ! »

R. Flores

Magón, Regeneración, 11 décembre 1915.

Emiliano Zapata et Pancho Villa

Ricardo FLORES MAGÓN

Les révolutions nettement politiques n'ont plus

de raison d'être. Il est tout simplement stupide de se tuer pour placer un

homme au pouvoir. À notre époque le culte de la personnalité ne peut faire des

adeptes que parmi les ignorants ou les chasseurs de positions et de rentes.

La

république bourgeoise ne donne plus satisfaction aux hommes intelligents de bonne

foi. La république bourgeoise ne donne satisfaction qu'aux politiciens, à ceux

qui veulent vivre aux dépens du peuple travailleur ; mais à la lumière de la

philosophie moderne, c'est un anachronisme dont l'existence n'est justifiée que

par l'ignorance des masses et la mauvaise foi de celles qu'on appelle classes

dirigeantes de la société.

La

république bourgeoise est un cadavre. Elle mourut dès l'instant où, en faisant

la déclaration des "Droits de l'homme", tout fut garanti sauf

l'égalité sociale des êtres humains, et un cadavre n'a pas le droit de

corrompre l'atmosphère : il faut l'enterrer. Le devoir des vrais

révolutionnaires est de creuser une tombe et y jeter la république bourgeoise.

Le

droit de vivre, voilà ce que nous voulons conquérir, nous, les libéraux ; nous

ne voulons plus des maîtres absolus de la terre d'un côté, et d'esclaves de

l'autre ; nous ne voulons plus de seigneurs féodaux. Les grands propriétaires

veulent vivre de la terre ? Qu'ils la travaillent comme l'ont fait jusqu'ici

les malheureux peones, leurs

esclaves.

Une

révolution qui ne garantit pas au peuple le droit de vivre est une révolte de

politiciens et nous, les déshérités, devons lui tourner les dos. Les pauvres,

nous avons besoin d'une révolution sociale, et non pas d'une révolution

politique ; c'est à dire que nous avons besoin d'une révolution qui donne à

tous, hommes et femmes, la terre que jusqu'ici a été le patrimoine exclusif de

quelques privilégiés de la fortune.

Mais,

il faut que vous le compreniez, le problème doit être résolu par le

prolétariat. Si nous demandons la solution aux classes dirigeantes de la société,

on nous répondra qu'il faut attendre que la paix arrive, jusqu'à qu'un congrès

" décrète " le bonheur des habitants du Mexique, et une fois de plus

dans l'histoire de nos espoirs déçus, nous aurons tenu le rôle, si peu

enviable, de chair à canon.

Non,

le sang coule déjà à torrents, et très bientôt ces torrents se convertiront en

fleuves où seront vidées les vies de beaucoup d'hommes bons, et il faut que ce

gaspillage d'énergie, de vie et de généraux efforts serve à autre chose qu'à

faire monter sur le trône un autre magnat. Il faut que le sacrifice des bons

ait comme résultat l'égalité sociale de ceux qui survivront, et un pas vers

cette égalité est le profit des produits de la terre pour tous ceux qui

travaillent et non pour les patrons. Si les patrons veulent jouir des produits

de la terre, qu'ils empoignent eux aussi la bêche ; qu'ils arrosent eux aussi,

avec leur sueur, la terre jusqu'ici trempée seulement par les larmes, la sueur

et le sang des prolétaires.

L'égalité

face à la loi est une farce ; nous voulons l'égalité sociale. Nous voulons

qu'on nous donne notre chance à tous, non pas pour accumuler les millions, mais

pour pouvoir mener une vie parfaitement humaine sans inquiétudes et sans soucis

pour l'avenir.

Pour

atteindre ces buts, le seul opposant n'est pas Díaz ; le Capital aussi s'oppose

à cela et si les masses choisissent un autre gouverneur, il s'y opposera aussi,

quel que soit son nom et malgré toute sa bonté. C'est pour cela que nous, les

libéraux, nous sommes décidés à changer le cours de l'actuelle insurrection. Le

mal n'est pas un homme, mais le système politique et économique qui nous

domine. Si le mal était un homme, il suffirait de tuer Porfirio Díaz pour que

la situation du peuple s'améliore, mais malheureusement ce n'est pas si simple

que cela. L'odieuse personnalité du dictateur mexicain peut disparaître, mais

le peuple continuera à être esclave : esclave des hommes d'argent, esclave de

l'autorité, esclave de l'ignorance et de la misère. Le sanguinaire tyran peut

disparaître, mais le nouveau président, quel qu'il soit, aura une armée prête à

assassiner les travailleurs qui se mettraient en grève ; les prisons seraient

prêtes à accueillir les victimes, qui auraient commis les délits par la faute

du système social qui nous opprime ; les juges seraient prêts, avec leurs

odieux livres, impitoyables et cruels pour les pauvres, autant qu'ils peuvent

être cléments pour les riches. Le tyran peut mourir ; mais le système

d'oppression et d'exploitation restera vivant et le peuple continuera à être

malheureux.

Comme

je l'ai déjà dit, le gouvernement n'est rien d'autre que le gendarme du

capital, l'épouvantable flic qui garde les coffres forts des vautours des

banques, du commerce et de l'industrie. Pour le capital, il a du respect et lui

est entièrement soumis ; pour le peuple il a les prisons, les casernes et le

gibet.

N'attendons

rien de bon du gouvernement qui s'implantera après cette révolution. Si nous

voulons nous libérer, combattons pour notre cause en prenant possession de la

terre pou la travailler en commun et armons-nous pour défendre nos biens, dans

le cas où un quelconque tyran voudrait nous les enlever.

Groupons-nous, donc, tous les déshérités, sous

les drapeaux égalitaires du Parti Libéral. Contribuons à l'essor de la

révolution libérale, car de sa force dépend la liberté et le bonheur de quinze

millions d'êtres humains.

De

Regeneración, 11 février 1911.

Les illégalistes

Ricardo

FLORES MAGÓN

Le vrai révolutionnaire est par excellence un

hors-loi. Celui qui s'efforce de respecter la Loi sera tout au plus un bon

animal domestique ; mais jamais un vrai révolutionnaire.

La

Loi conserve, la Révolution rénove. S'il faut rénover, il faut donc commencer

par briser la Loi.

Prétendre

que la Révolution peut se faire selon la Loi, est une folie, un contresens. La

Loi est un joug : qui veut s'en libérer doit le briser.

Celui

qui dit aux travailleurs que, tout en respectant la Loi, on peut obtenir

l'émancipation du prolétariat, est un menteur, parce que la Loi ordonne de

laisser aux mains du riche ce qu'il nous a volé. Or, l'expropriation de la

richesse, pou le bénéfice de tous, est la condition sans laquelle il ne peut y

avoir d'émancipation humaine.

La

Loi est un frein et avec des freins, on ne peut attendre la liberté.

La

Loi châtre et les châtrés ne peuvent prétendre à être des hommes.

Les

libertés conquises par l'espèce humaine sont l'œuvre des illégalistes de tous

temps qui saisirent des lois et les déchirèrent.

Le

tyran meurt à coups de couteau et non par les articles de la Loi.

L’expropriation

se fait en piétinant la Loi et non en se laissant écraser par elle.

C'est

pour cela que nous, révolutionnaires, devons forcément être en dehors de la

loi. Nous devons sortir du chemin battu des conventions et ouvrir des voies

nouvelles dans nos vieilles chairs, hors des sillons creusés par les coups de

fouet.

Nous

sommes ici, la torche de la Révolution dans une main et le Programme du Parti

Libéral dans l'autre, pour annoncer la guerre. Nous ne sommes pas de messagers

de paix : nous sommes des révolutionnaires. Nos bulletins de vote seront les

balles que tireront les fusils. À partir de maintenant, les mercenaires du

despote ne trouveront plus la poitrine nue du citoyen exerçant ses fonctions

civiques, mais les baïonnettes de rebelles prompts à rendre coup pour coup.

Il serait insensé de répondre par la loi à qui ne

la respecte pas ; il serait absurde de brandir le Code pour nous défendre des

agressions du poignard et de la "loi de fuite" (1). Ils appliquent la

loi du Talion ? Appliquons-la nous aussi à coups de fusils ! Ils veulent nous

soumettre à coups de fusil ? Écrasons-les nous aussi, à coups de fusils !

Maintenant,

au travail. Que les lâches se retirent : nous n'en voulons pas ; seuls les

braves peuvent s'enrôler pour faire la révolution.

Nous,

nous demeurons à notre poste de combat. La souffrance nous a rendus plus forts

et plus décidés: nous sommes prêts aux plus grands sacrifices. Nous venons dire

au peuple mexicain que le jour de sa libération est proche. Devant nous s'étend

l'aurore splendide d'un jour nouveau ; à nos oreilles résonne la rumeur de la

tempête salvatrice, qui ne va pas tarder à se déchaîner : c'est d'une part

l'esprit révolutionnaire qui fermente, et d l'autre la patrie toute entière qui

est un volcan prêt à cracher le feu qui couve dans ses entrailles. "Plus

de paix", c'est le cri des futurs héros qui flotte au vent, aux premiers

souffles de la tragédie qui s'approche. Un courant de guerre, fort, âcre et

sain, revigore le milieu amolli. L'apôtre de la conspiration annonce d'oreille

en oreille comment et quant se déclenchera la tourmente. Les fusils attendent

impatients le moment où ils sortiront de leur cachette pour étinceler,

hautains, sous le soleil des combats. Mexicains, à la guerre !

Regeneración, 3 septembre 1910.

(1) "Ley de fuga": pratique consistant

à tuer un prisonnier en prétendant qu'il cherchait à fuir (N. d. T.).

Aperçu chronologique

1876-1877

|

Rébellion

de Tuxtepec et accession du général Porfirio Díaz au pouvoir. Le

« Porfiriat » commence.

|

1880

|

Les

chemins de fer mexicains sont reliés aux États-Unis à El Paso (Texas).

|

1884-1911

|

Pouvoir

personnel de Díaz, sept fois réélu.

|

1893-1911

|

Limantour

ministre de Finances.

|

1904

|

Sixième

réélection de Don Porfirio.

|

1907

|

Récession.

|

1910-1925

|

Le

Mexique devient un grand producteur de pétrole.

|

1910-1911

|

La

première phase de la révolution renverse Díaz et assure l’élection de

Francisco I. Madero. Díaz part pour la France.

|

1911

(novembre)

|

Madero

élu président.

|

1913

|

Assassinat

de Madero et du vice-président Pino Suárez (février).

|

1913-1916

|

Deuxième

phase de la révolution mexicaine : succès de Carranza et

d’Obregón ; défaite et marginalisation de Villa et de Zapata.

|

1917

|

Troisième

constitution fédérale.

|

Années

1920-1940

|

Grande

période des peintures murales dans les édifices publics : Diego Rivera

(1886-1957), José Clemente Orozco (1883-1949) et David Alfaro Siqueiros

(1896-1974).

|

1924-1934

|

Suprématie

(Maximato) de Calles.

|

1926-1929

|

Guerre

des « cristeros », soulèvement de 50 000 paysans contre la politique

antireligieuse du président Calles.

|

1929

|

Défaite

électorale de Vasconcelos.

|

1934-1940

|

Lázaro

Cárdenas président.

|

1937-1938

|

Crise

du pétrole. Nationalisation des compagnies pétrolières.

|

Années

1940-Fin des années 1960

|

Expansion

économique : le Mexique devient surtout urbain. Les anciens partis

officiels PNR (1929-1938) et PRM (1938-1946) deviennent le PRI, qui détient

le pouvoir jusqu’en 2000.

|

Bibliographie sommaire

-Azuela,

Mariano, Ceux d’en bas, Paris,

Ed. Les Fondeurs de Briques, 2007.

-Casasola, Agustín, Historia

gráfica de la revolución 1900-1940, 5 vol., Mexico, 1940, réédité depuis

1964.

-Córdova, Arnaldo,

La ideología de la revolución

mexicana, Mexico, Era, 1992.

-Fuentes,

Carlos, La mort d’Artemio Cruz,

Paris, Gallimard, 1992.

-Guzmán,

Martín Luis, L’ombre du Caudillo,

Paris, Gallimard, 1959.

-Halperin

Donghi, Tulio, Histoire contemporaine de

l’Amérique latine, Paris, Payot, 1972.

-Hamnett,

Brian, Histoire du Mexique, Paris,

Perrin, 2009.

-Meyer,

Jean, La révolution mexicaine 1910-1940,

Paris, Tallandier, 1973.

LE «PORFIRIAT »

1. « Don Porfirio Díaz, à partir de sa deuxième présidence (1884-1888) se proposa deux objectifs, économique et politique, le progrès dans l’ordre. Au cours de cette présidence il mit au point le système qui lui permit de rester le maître jusqu’en 1910. Il forma un cabinet composé de diverses tendances, réconciliant catholiques et protestants, jacobins et impérialistes ; lors de sa première présidence il avait utilisé vingt-deux ministres différents, il n’y eut pas un seul changement de portefeuille entre 1884 et 1888, grâce à son habileté. Il en fit preuve encore dans ses relations avec les gouvernements des États, personnages clefs du mécanisme politique : alors qu’il y avait huit candidats au gouvernement du Jalisco, Díaz parvint à obtenir l’appui de tous pour y placer son homme. Alors qu’en 1880, il y avait eu six candidats à la présidence, en 1884 Don Porfirio fut le seul à se présenter et il se fit réélire sans problème jusqu’en 1910. Tacticien remarquable, usant les factions les unes contre les autres, intégrant au système tous les hommes nouveaux, il gouverna avec un minimum de terreur, selon le dicton devenu célèbre " le général étrangle sans pendre ". De l’administration et pas de politique, du pain et du bâton, telles sont les définitions lapidaires qu’il a données de son programme.

Les problèmes de la démocratie

parlementaire ne concernaient guère le peuple, puisque les élections touchaient

20 000 votants ; les paysans, politiquement isolés, faute des communications entre leurs villages, sont

encore neutralisés par leur analphabétisme[1] ;

le village est un isolat politique, sauf pour les chefs. Seule une très petite

minorité, rancheros et curés de

campagne, entre autres, a une conscience politique et les moyens de participer

à cette activité écrite qu’est la politique. »

[1] 76,9 % d’analphabètes en 1910 ; moyenne nationale qui va de 43 % pour la capitale, à 90 % pour le Guerrero.

Meyer, Jean, La révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 1973, p.

26.

Porfirio Díaz

2. « La

comparaison entre le Mexique et le reste de l’Amérique latine montre bien

quelles ont été les conséquences des

mesures politiques adoptées durant la période Díaz. L’expérience de gouvernement

représentatif commencée en 1855

prit fin après 1884. Si imparfaite et limitée fût-elle, l’intention n’était ni

de la réformer ni de la renouveler, mais de l’anéantir. Bien des commentateurs

ont interprété le régime de Díaz (encore controversé) au regard de ses propres

autojustifications. À l’époque, ses partisans le justifiaient au motif que la

constitution de 1857 ne fonctionnait pas, que le peuple mexicain n’était pas

prêt pour un gouvernement représentatif –ou en était incapable-, que la dictature

était nécessaire au développement et que Juárez et Lerdo, qui voulaient se maintenir au

pouvoir, avaient posé les bases du régime de Díaz. L’autre argument était que

seul Díaz pouvait faire tenir ensemble le pays. Cependant, le Mexique produisit

beaucoup de personnalités éminentes et compétentes […] aptes à briguer la

présidence. Le régime de Díaz ne fut pas le résultat de conditions historiques

ni d’un simple accident, mais de décisions prises au plus haut niveau. Le pays

qui, durant l’ère de la Réforme, avait été à l’avant-garde du progrès politique

en Amérique latine, retomba petit à petit au niveau de sociétés moins avancées.

[…] L’expérience Díaz, baptisée « Porfiriato » par Daniel Cosío

Villegas, priva les Mexicains des quelques garanties constitutionnelles qu’ils

avaient obtenues depuis la fin de l’ère coloniale. Les expériences

constitutionnelles, commencées en 1808, furent brisées. La pratique politique

ne reposa plus, dès lors, sur le respect de la Constitution, mais sur des

accords personnels avec le général Díaz. Or de tels procédures violaient les

préceptes fondamentaux d’impartialité constitutionnelle jadis défendus par

Juárez ».

Hamnett, Brian, Histoire

du Mexique, Paris, Perrin, 2009, pp. 192-193.

Caricature de Porfirio Díaz parue dans El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)

Protestation dans les locaux du journal satirique El Hijo del Ahuizote (1903)

3. « [Les] progrès vont de pair avec le triomphe de l'autoritarisme politique. En 1880, Díaz avait cru bon

de respecter le thème révolutionnaire de la non-réélection et de se donner pour

quatre ans un successeur docile ; à partir de 1884 il reste à la présidence,

jusqu'en 1911. Il construit un appareil politique sûr et pour compter sur

d'inconditionnels fidèles il dégrade progressivement la qualité su personnel

politique; à la fin de son règne il traitera ses parlementaires de chevaux (la

caballada). Il sut marcher assez lentement vers la dictature à vie pour

vaincre toutes les résistances, et elles furent faibles. […] Pour Justo

Sierra, le plus doué et le plus éminent idéologue du régime, le Mexique de Díaz

est le Mexique métis, synthèse du passé indien et du passé espagnol. Pour le

régime lui-même, c'est un Mexique toujours plus européen, ou que l'on voudrait

tel. Lors de grandes fêtes on écarte la gent d'aspect trop indigène des rues

principales de la capitale pour que les illustres visiteurs n'aient pas une

idée tendancieuse du pays. Cette attitude n'est pas neuve, mais neuve la justification raciste que l'on donne. »

Halperin Donghi, Tulio, Histoire contemporaine de l’Amérique latine,

Paris, Payot, 1972.

Couverture de El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)

Couverture de El Hijo del Ahuizote (journal satirique anti-porfiriste, 1885-1895)